世田谷区立砧南中学校 松永かおり 校長より本研修の取組の価値づけや成果と課題、造形的な視点を働かせて深い学びに導く鑑賞の在り方についての講評が行われました。

以下、当日のスライド資料のリンクです。取り扱いには十分注意してください。

研修報告のカテゴリーです。

世田谷区立砧南中学校 松永かおり 校長より本研修の取組の価値づけや成果と課題、造形的な視点を働かせて深い学びに導く鑑賞の在り方についての講評が行われました。

以下、当日のスライド資料のリンクです。取り扱いには十分注意してください。

美術館を活用した研修会が4年ぶりに開催できたことをうれしく思います。参加された先生方におかれましては夏季休業明けの授業に本日の学びを生かしてていただきたいと思います。

事後アンケートに関しましては集計が終わり次第HPより共有いたします。

国立西洋美術館 酒井敦子さまより講義をいただきました。以下その内容を要約して掲載させていただきます。

本日は、暑い中、研修お疲れ様です。研修の場として当館を選んでいただき、また本日お越しいただき、ありがとうございます。

本日の研修では「対話による鑑賞」を経験し、皆さんで実際にやってみるということをお聞きしていますので、今日は美術館側の立場で対話によるギャラリートークについて、お話ししたいと思います。

対話型鑑賞は、1990年代にVisual Thinking Strategies(VTS)が日本に紹介されたことに端を発し、日本の美術館でも広く行われるようになりました。日本の美術館教育の潮流を概観しながら、美術館において対話型鑑賞がどのように受け入れられ、展開されてきたかを見ていきたいと思います。

1970年代から80年代にかけて、美術館の建設ブームに伴い、講堂や実技室など教育活動に使われる空間を有した美術館も多く建設され、その中で教育普及活動に可能性を見出し、積極的に関わる学芸員が現れました。様々な試みの中には、後に「ワークショップ」と呼ばれる活動も含まれます。80年代にその呼称が使われ始め、その内容も言語化されていきます。今ではワークショップという言葉は、教育、ビジネスの現場でも用いられ、説明が一方的な講義と対比して、参加者が主体的に参加する学びの場、その手法の呼称として定着していますが、美術館においては実技講座だけでなく、展示作品理解への様々なアプローチを含むもの、美術そのものの本質を問うもの、美術を通じて参加者自身の日常生活に新たな視点で向き合う活動など、様々な試みがなされています。対話型鑑賞もワークショップの一つだと言う博物館教育研究者もいます。

1990年代になってニューヨーク近代美術館で開発されたVTSが紹介されます。1990年代~2000年代にかけては、学習指導要領にも美術館の活用、連携が明記され学校教育との連携が促進する中、鑑賞教育の研究も盛んにおこなわれるようになりました。国立西洋美術館においても2008年から東京都中学校美術館教育研究会との研修が始まり、国立美術館の「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修」のような全国規模の研修も2006年からほぼ毎年実施されています。

さて、そもそもVTSというのはどういったものなのでしょう。

フィリップ・ヤノウィン(京都造形芸術大学アート・コミュニケーション研究センター訳)『どこからそう思う?学力を伸ばす美術鑑賞 ヴィジュアル・シンキング・ストラテジーズ』淡交社、2015年

現在、MoMAのホームページではVTSではない形での授業の提案の動画が掲載されています。動画「作品を使った授業のための5つのコツ」(5 Tips for Teaching with Works of Art)では以下のことが提案されています。

https://www.youtube.com/watch?v=ONPYKR8jNn8&list=PLfYVzk0sNiGHwRmCRKWxEsXTJ4quPQeN9&index=7 (2023年6月28日取得)

対話を介して、参加者を主体的に作品に向かわせ、自身の目で観察し、それらを根拠に解釈し、他者の意見に触れることで自身の考えを再検討および深化させると言う目的は共有されますが、そのアプローチは様々です。How toに固執するのではなく、その目的を見失わないことが大切なのではないでしょうか。

国立西洋美術館でも、学校団体に向けてVTSを参考に、参加する子どもたちの自主性を尊重し、作品をじっくり見ることを手助けするギャラリートーク「スクール・ギャラリートーク」を行っています。その他「ファミリープログラム どようびじゅつ」、「版画熟覧プログラム」、「視覚に障害のある方のためのギャラリートーク」、「手話通訳付きギャラリートーク」など様々なプログラムで対話型鑑賞を部分的に取り入れています。

2010年代以降、特に後半は、オリンピック・パラリンピック準備期間でもあり障害者差別解消法が施行されるなど、社会包摂の概念が以前に増して強く認識されるようになったといえます。2017年に制定された文化芸術基本法にも「国民がその年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない」と謳われています。対話による鑑賞においては、言語力、思考力が養われると言われていますが、同時に他者の意見を「聴く」ことで、共感力や他者を寛容する力が培われることも期待されています。お互いの違いを尊重し共生していく社会を目指す中で、必要な力と言えるのではないでしょうか。

少し雲が出てきましたが、外は焼け付くような暑さです。(作品保護による)空調管理の行き届いた館内では、先生方の熱いギャラリートークが始まりました。

7つのグループがそれぞれの作品に向かい、まずはファシリテーターによる対話型鑑賞活動を受講生各自が体験します。約20分、作品の情報や気づいたことについて共有を行い、各自で対話型鑑賞を行う際のトークプランを作成します。できたグループはギャラリートークを実際にやってみます。

それぞれどの場所から見るのか。立ってみるのか、座ってみるのか。いろいろな作品の鑑賞方法にファシリテーターの働きかけによりチャレンジしています。

作品の近くに寄ってみたり、遠くから眺めてみたり、気づきのポイントがどこにあるのか。一人一人が作品と対話しています。

自分とは違う他者の考え方を自分のトークプランにどう落とし込むかを思案しています。

休館日に実施した研修ですので来場者はおりません。非常にゆったりとした距離感で鑑賞できています。

トークプランを練った後はお昼の休憩に入ります。

集合場所でも確認はしましたが、改めて全体の場にてファシリテーターの紹介です。

A:東久留米市立東中学校 福田龍郎 先生

B:小金井市立小金井第二中学校 橘川小夜 先生

C:葛飾区立立石中学校 伊達彩恵 先生

D:杉並区立東原中学校 佐々木美緒 先生

E:国分寺市立第一中学校 小林奈央 先生

F:世田谷区立砧中学校 三浦悦子 先生

G:江戸川区立葛西中学校 馬場恵以実 先生

の以上7つのグループ(1グループ6、7名)に分かれて活動開始です。

本研修担当の江戸川区立鹿骨中学校 平岡紀子 先生による司会で進行していきます。国立西洋美術館の教育普及担当 秋田美緒 様から、美術館の利用についての諸注意について説明がありました。

その後、東京都美術教育研究会会長 江戸川区立春江中学校 横枕耕史 校長よりあいさつが行われました。

本日はこういう機会を与えていただき国立西洋美術館の関係者の皆様方には感謝します。

集まった皆さんはファシリテーターとしてのスキルをきちんと身につけられるようにしてください。

指導と評価の一体化を考えたとき、我々実技教科の評価が寛大化されていると感じてました。作品をつくってるからよいではなく、どこの部分を評価するかを考えなければならないと感じました。

先生方には是非「13歳の眼差し」をもって研修に参加してほしい と思います。

つづいて西東京市立田無第二中学校 矢野尊久 校長より研修の意図と概要についての説明が行われました。

四年ぶりの開催に感謝します。 美術館と連携した鑑賞の研修はこれまでも何度も開催してきた過去があります。 オリンピックやコロナ禍による中止期間を経て世の中の動きが元に戻ってきました。

この国立西洋美術館にはたくさんの素晴らしい作品があります。漠然と見るのではなく、造形的な見方考え方をフル活用して、それら作品のよさをしっかり味わってください。

また今日のファシリテーターの先生方は土日返上で準備してきました。参加される先生方は自分以外の多種多様な考え方を共有し、ファシリテーション能力を身につけ、学んだことを子ども達に還元してもらいたいと思います。

帰り道、何気ない風景が違って見えるような研修にしてください。

集合時間の9時15分には30度をゆうに超える夏空の下、令和5年度東京都中学校美術研修会が始まりました。グループを確認して美術館に移動です。

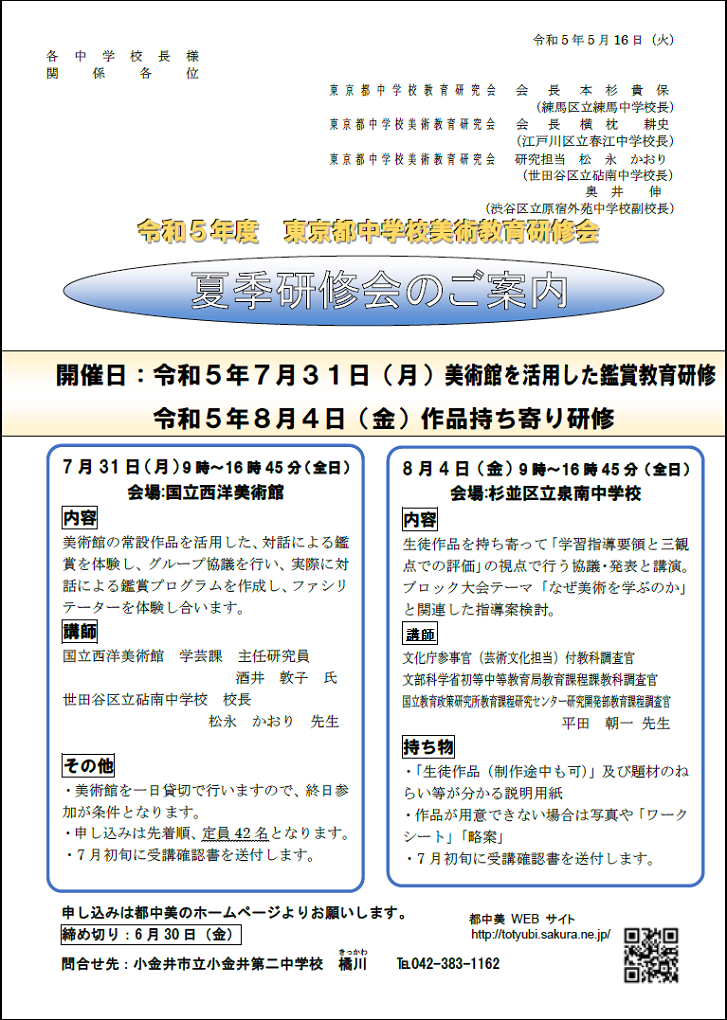

1 日程 7 月 31 日 (月)9時から16時45分まで 全日

2 会場 国立西洋美術館

3 内容

美術館の常設作品を活用した 、対話よる鑑賞を体験し、グループ協議を行い 、実際に対話による鑑賞プログラムを作成し、ファシリテーターを体験し合います 。

4 講師

国立西洋美術館学芸課主任研究員

酒井 敦子氏

世田谷区立砧南中学校校長

松永 かおり先生

5 その他

・ 美術館を一日 貸切で行いますので 、終日参加が条件となります。

・ 申し込みは先着順 、 定員42名となります。

・ 7 月初旬に受講確認書を送付します。

6 申し込み

美術館を活用した鑑賞教育研修はこちらのQRコードを読み取ってお申込みください。

1 日程 8月4日(金)9時から16時45分まで 全日

2 会場 杉並区立泉南中学校

3 内容

生徒作品を持ち寄って「 学習指導要領と三観点での評価」の視点で行う協議・発表と講演 。

ブロック大会テーマ「 なぜ美術を学ぶのか 」と関連した指導案検討 。

4 講師

文化庁参事官芸術文化担当付教科調査官

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官

国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

平 田 朝 一 先生

5 持ち物

・「 生徒作品 制作中も可 」及び 題材のねらい等が分かる説明用紙

・ 作品が用意できない場合は写真 や「 ワーク シート 」「略案 」

・ 7 月初旬に受講確認書を送付します。

6 申し込み

作品持ち寄り研修の申し込みファームはこちらのQRコードからお願いします。