都中美WEBサイトへようこそ!

「都中美」とは、東京都の中学校の美術教員で組織する研究団体です。

主な活動は、年1回の研究大会の開催、研修会や講演会の企画・実施、研究紀要や都中美ニュースの発行などです。

「都中美」ではこれらの活動を通し、会員が相互に研修を深め、日常の実践やその成果について情報交換を行いながら、美術教育の充実に向けてのネットワーク構築に取り組んでいます。

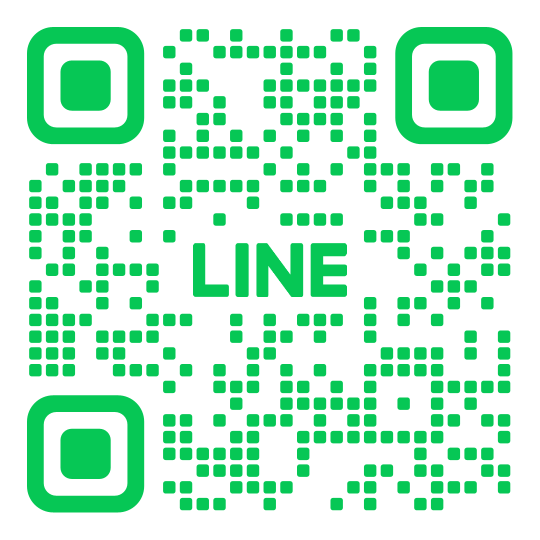

令和5年度より都中美の公式LINEが発足しました。今後も様々な情報を発信して行きますので、各自ご登録をお願いします。

■ 更新情報