生徒作品紹介③

研修報告のカテゴリーです。

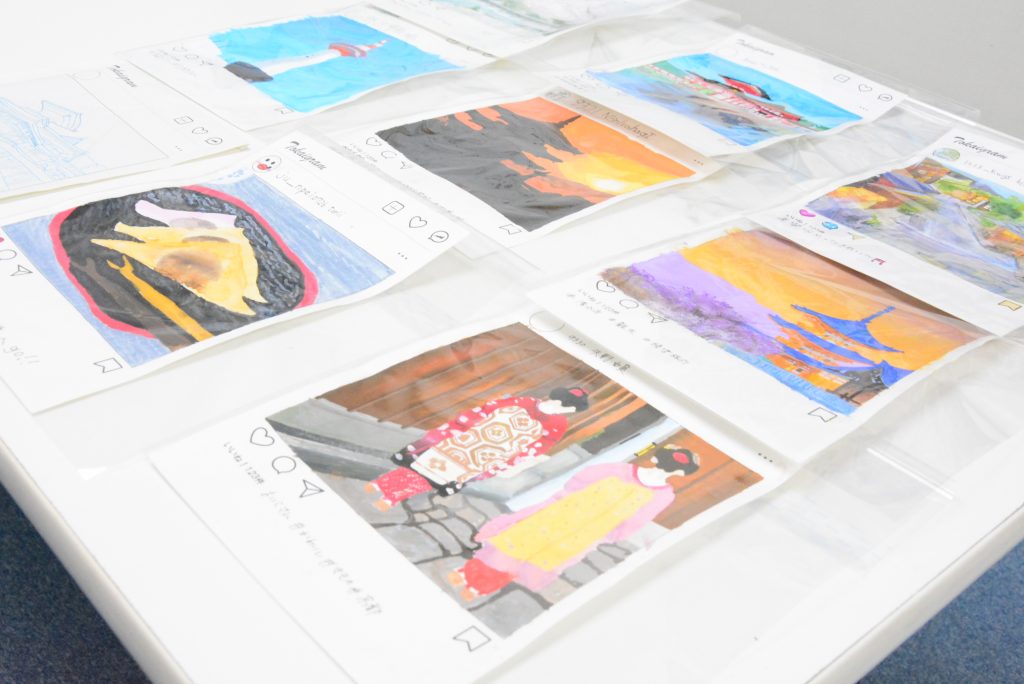

生徒作品紹介③

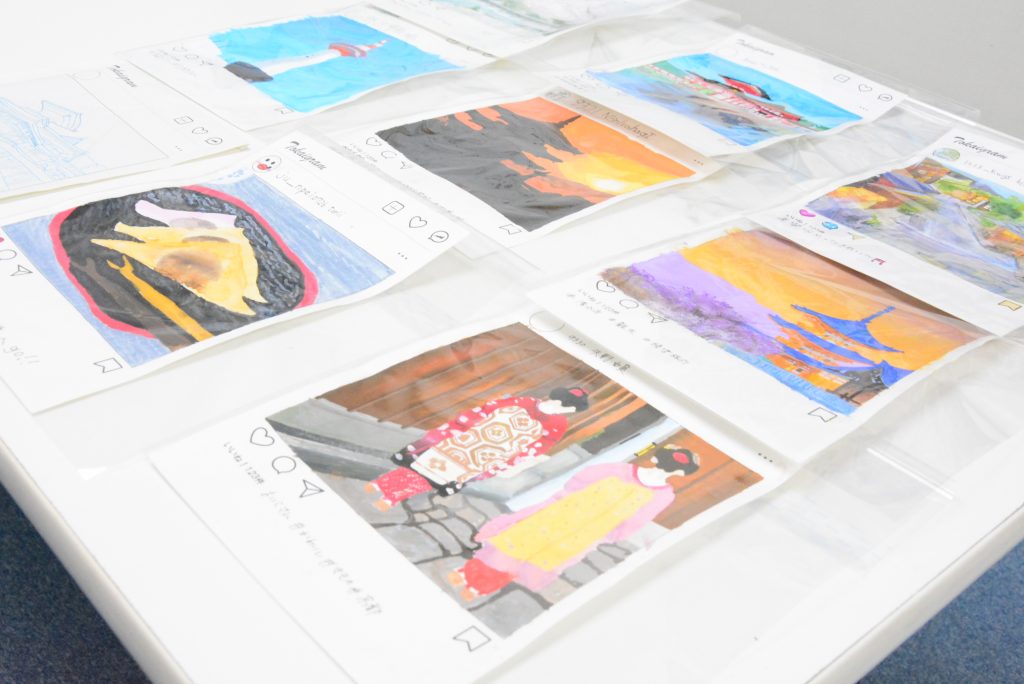

生徒作品紹介②

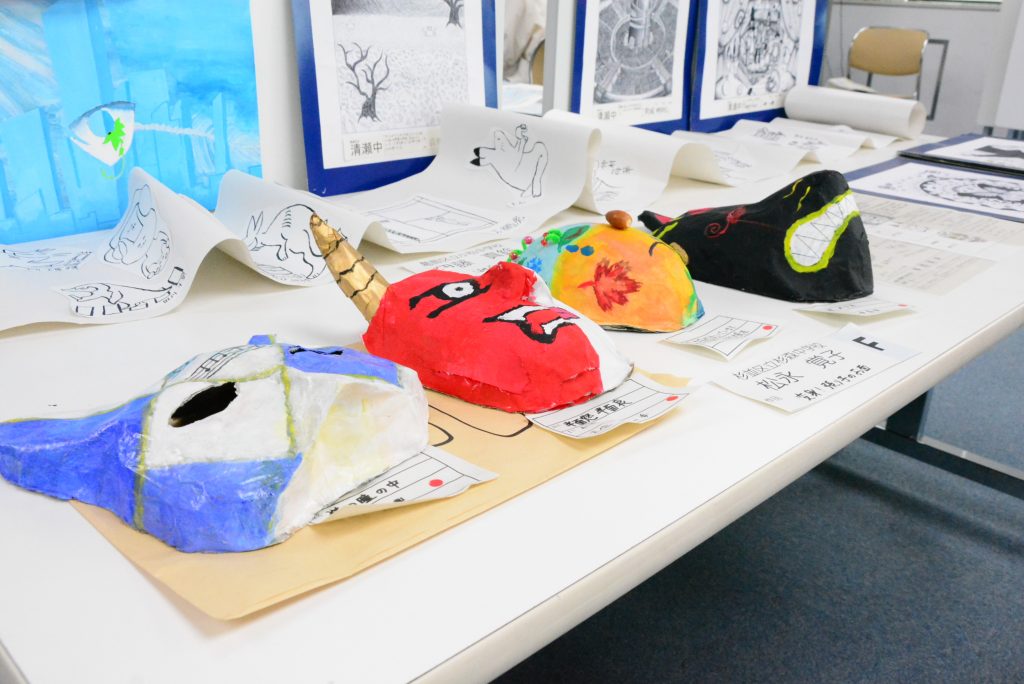

生徒作品紹介①

ほぼ初顔合わせの中、適度な緊張感を保ちつつグループワークが進み出しました。

ファシリテーターの紹介があり、グループワークが始まりました。

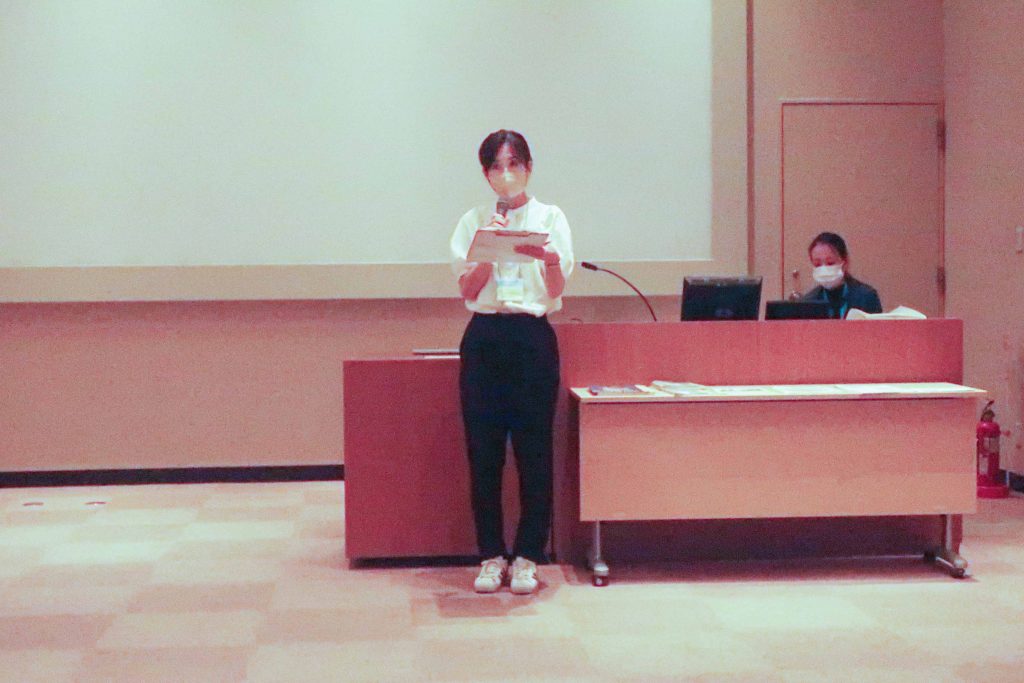

開会の言葉および本研修の経緯についての説明があり、グループワークが始まりました。

会場準備の様子です。受講される先生方も一緒になって環境を整えられています。

文化庁参事官(芸術文化担当)付教科調査官

文部科学省初等中等教育局教育課程教科調査官

国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

平田朝一 先生 よりご講演いただきました。

講演の内容は「学習指導要領の趣旨を踏まえた授業づくり

~指導と評価の一体化~ 」です。

美術科の教員を志すきっかけを個々に振り返る機会をいただきながら、我々が美術教育を通し、子供たちにどのような力を身に付けさせるかというポイントを非常に分かりやすくスライド資料を用いてお話しをいただきました。

6つのグループを周り、自分のグループに戻ったあとは振り返り活動を行います。

ワークシートに沿って3つの項目について振り返り、全体共有のための発表者を選出します。

1⃣トーク中に印象に残った場面 2⃣トーク中に困った場面 3⃣授業にどう生かすか。グループの発表については要約し箇条書きで表しています。

1⃣絵画の中の共通部分をテーマにして話し合いを深めた。協力的に進められた。2⃣話題が途切れた際にどのように対応するか。意見がかみ合うようにどう働きかけるか。3⃣作品を見る時間を長く確保する。生徒の実体を見極め変容をどう評価に結び付けるか。

1⃣対話型鑑賞の面白さを味わえた。2⃣発問の工夫を行わなくてはならない。対話を楽しむだけでなくそれを通して次の作品づくりにつなげる。3⃣評価の見取りをどうするか、評価材料をいかに集めるか。

1⃣未経験者が多かった。誰かの発言が基となり話し合いの内容が深まっていくことが分かった。2⃣話が詰まった時の対応方法。3⃣この経験を授業にどのように生かすか。

1⃣ファシリテーターの気持ちではなく生徒の言葉から話し合いを進めていく必要がある。作品の種明かし(情報提供)は必要か。2⃣作品を深く知る必要があると感じた。3⃣生徒にファシリテートさせてみるのもよいかもしれない。一年生に有効か。

1⃣生徒の発言から授業が発展することがよく分かった。2⃣想定外の質問があった場合にどうすればよいか。話の進み方でトーカーのスキルが分かってしまう。トーカーの引き出しの重要性を感じた。3⃣教員のモデルを見せて、実際に生徒に経験させたい。

1⃣情報は小出しにエッセンスを残していく感じがよい。作品のタイトルを考えた生徒役の先生がいたのが印象的だった。生徒の生の声を引き出してみたい。2⃣鑑賞者とファシリテーターの関係性。沈黙をうまく活用する。3⃣鑑賞時間を15分程度長めにしたい。発言できない生徒への手立てを考慮する必要がある。

1⃣鑑賞者同士の深い学びにつなげるために導入時に工夫が必要と感じた。2⃣沈黙を恐れてしまう。3⃣言語化が苦手な生徒へワークシートを準備する。