■ 基調提案

大会研究局長 国分寺市立第一中学校

大 澤 晃

今、子どもたちを取りまく社会環境は、再生困難な森林破壊、海洋にまで広がる環境汚染やエネルギー問題、凶悪化する犯罪の増大、地道に働いても将来が不安な経済の先行きなど、厳しい課題が山積している。これはやがて社会人となる子どもたちにとっても大きな問題になることは必至である。現在の社会では、加速的な社会変革の波が次々に押し寄せ、常識が瞬く問に変わってしまう。もはや先のことは容易に予測がつかない状況になっている。しかし、子どもたちはそうした中でも創造的にたくましく生きる力を身に付け、自分の人生を切り間いていかなくてはならない。新学習指導要領においてそうした背景を踏まえながらしっかりと自らの人生を築いていくために学習する力、それを生かす力をより一層重視し、学習によって自らを成長させる資質を育むことを明確に打ち出している。

さて、人は環境で育つ。豊かな教育環境で育った子どもは、自ら学ぶ意欲をもって、学習する力が育つといわれる。とりわけ小学校、中学校の時期には地域の環境と深いかかわりをもち、成長する場合が多い。この人格形成の時期における体験、経験こそが将来の基盤になる。この大切な時期を子どもがいかに過ごし、社会に出る前にしっかりとした基礎的な学習を行うかが重要である。そこで、本大会では、子どもが成長し、社会的に自立していく過程を教科教育という視点からとらえ、「人間力を育む美術教育−いま、求められる創造性−」を大会テーマとして設定した。また、サブテーマの豊かな「かかわり」は、美術の授業を通して学習できる内容を明らかにするとともに様々な題材を開発し魅力ある授業を展開するというねらいをもっている。

ところで、学習の大きな目的が自己の成長にあると考えるならば、とりわけ中学校の年代は最も大きな節目の時である。子どもから大人に向かって肉体的にも成長し、知的好奇心が高まり、同時に豊かな感性が伸びる大切な時期である。この時にこそ周囲を取りまく人や環境と豊かなかかわりをもち、自己を成長させ、社会で生きるための様々な知恵を吸収し身に付ける必要がある。本大会では、そうした視点で、子どもとその周りの様々なかかわりに注目し、研究することとした。

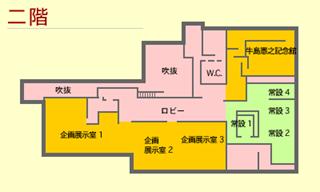

また、本大会では府中市美術館のご協力を得て、同時期に開催される企画展に参加される作家の方々にもご協力を願い、子どもたちの新しい美術、芸術の芽を育てていこうとする試みにも取り組もうと考えた。最近の美術館の活動では、既成の評価が定まった作品や作家を扱うだけでなく、これから創出する新しい美術・芸術に対して学芸員が積極的に発表の機会を与え、美術館が価値を創成する起点となる役割を担うという活動も行っている。本大会ではこうした機会に鑑賞活動をさらに充実させて題材化を図り、一層魅力ある美術の授業が展開できるよう研究を進めたいと考える。

美術科としての研究課題

現在の極めて少ない美術の時間の中で、指導上、最重要と考える内容は何か、確かな力のつく授業とは?鑑賞力を高める指導とは?等々、美術という教科にとって課題は多い。近い未来に子どもたちが必要とする力とは何であるのか?例えば新学習指導要領にも明示されたコミュニケーション能力の育成を取り上げた場合はどうであろうか?現在の子どもたちはどこにいても話ができる便利な道具を持っている。しかし、不特定多数の人間とメールのやりとりができても、教室ですぐ隣にいる人と上手くコミュニケーションができないという皮肉な状況がある。コミュニケーションの手段は、何も文字や言葉だけではない。形や色彩、音、パフォーマンスなど多様な手段、方法かある。当然、美術の表現ではそれらを総合的に駆使し、表現手段として用いている。その表現の一つとして、今や映像はテレビやインターネット上で大きな力を発揮し、世界を動かしている。そうした情報を適切に判断し、読み取る力はまさに美術の授業で培う能力の一つである。そもそも美術という教科は思考力、判断力、表現力の育成に大きく関わる教科であり、それらを視覚的により具体化し、学習できる教科であるということを確認したい。

今回の研究テーマである創造性や豊かなかかわりは、人やモノ、地域、環境などとの様々なかかわり=コミュニケーションを通して互いの関係を確認し、より深いつながりを見出すことによって、人間として犬切な価値を発見し、現実に生きる力としての人間力をはぐくむことができるとの認識に立ち、その過程で発想し、構想し、創造力を培うという美術科のねらいを実現することができるとの仮説に基づいて設定されたものである。そこで、本研究では、この「かかわり」について以下の三つの視点で考えることとした。

1 人とかかわる美術

人は社会の中で、人とかかわりながら育つ。親と子、師弟、仲間といったかかわりは人が育つ上で重要な要素である。人は色々なかかわりを通して、社会に適合していく。そうした一連のかかわりはそこにある文化を伝えるという点でも欠かせない。おそらく美意識の根幹は人々のかかわりから生じ、それを共有することでまた新たな時代の文化が形成されると考えられる。

美術の授業でよく取り上げられる作家、ゴッホやゴーギャンも互いに求め合う普遍的な美を共有しつつ互いを刺激し合うことで、新たな発想を生み出し創造の源を得たように、人と人とのかかわりこそ自己を成長させる上で最も大きな力になる。美術の活動では作品づくりを通して互いの違いやよさを認め合うことをはじめ、具体的な芸術体験を通して学習を共有できるというよさがある。本研究では、そうした学習効果を確かめながら、美術の活動を通して人とのかかわりを広げ、深めていけるような方途を考えたい。

2 モノとかかわる美術

世界にはさまざまな建造物が存在するが、それら建造物はその地域にある材料を生かしてつくられている。こうした材料、素材とのかかわりは、人々の長い暮らしの中で有効に資源を活用しようとする人々の知恵から生まれている。モノとのかかわりを知ることは、限られた資源をより継続的、有効に利用していこうとする未来に向けて必要不可欠な学習である。匠に学ぶ伝統の技は、けっして先達の技術的遺産を継承することのみではなく、技術革新によって受け継がれ、さらに磨かれている。その中には、目先の利益にとらわれすぎず、基礎的な研究で大きな成果を得ている例が多い。一見何の関係もないような材料、技術を他に転用することで意外な発見や利益が生まれる。それは過去の発展の歴史からも見てとれる。こうした柔軟な発想も、もとはといえば人とモノとのかかわりが出発点となっている。いまや流通経済の大きなうねりの中にあって国際的な事柄に無関心ではいられない状況にある。そうした中で、現代美術が提唱する問題は素材そのもののもつ意味を作品としている例が少なくない。モノとのかかわりを考えることは、もう一度表現そのものの意味を問い直すことでもある。

3 環境とかかわる美術

人を取りまく空間や場を共有することでかかわりを深め合うことは多い。家庭、地域、学校など、そこに共に暮らすことで、知恵を育み、周囲の環境に対する考え方が培われる。人はもともと家庭という場で最初に人と人とのかかわり方を学び、さらに地域社会の中で様々なかかわりを体験しながら成長する。その場や空間、環境は成長の過程で大きな影響を与える。当然、それはまた美意識にも深く関わってくる。美術の授業で取り上げることが多い茶室建築を例にとれば、その空間全体が茶道の精神性を集約した意味をもった場である。また、幾多の年月を経て世界遺産に指定されるようなさまざまな建造物などは祈りを形にしたものが少なくない。それは単なる建造物ではなく、人々の精神的なバックボーンとなるような価値をもつものであり、そこに集う人々の生活にも深い関わりをもっている。このような環境とのかかわりは、美術では重要な要素である。とりわけデザインの学習では、そうした総合的な環境とのかかわりを、ユニバーサルデザイン、エコデザインなどで生活を快適に、豊かにできるような学習を展開している。本研究では環境とのかかわりを考えることが表現の意味を探究する学習や次の世界を創造する学習にもつながると考える。

これら上記の内容を起点に、研究を進めることを基調提案としたい。